DEVELOPMENT CENTER

Ausführungen für Organisationen, die ein Development Center organisieren möchten, finden sich im Abschnitt „Obermann Consulting als Anbieter für Development Center“.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen des Development Centers

Development Center Definition

Ein Development Center ist ein Verfahren der Personalentwicklung, das Kompetenzen und Potenziale systematisch erfasst. Ziel ist die Förderung von Mitarbeitenden durch strukturierte Übungen, valide Diagnostik und fundiertes Feedback. Als Instrument im Talentmanagement unterstützt es Unternehmen dabei, Entwicklungspotenziale sichtbar zu machen und gezielte Maßnahmen zur Mitarbeiterentwicklung einzuleiten. Andere Begriffe für das DC sind Orientierungsworkshop, Learning-Center oder Orientierungscenter (OC). In den USA ist meist der Begriff „Developmental Assessment Center (DAC)“ üblich.

Ziele und Einsatzbereiche – Personalentwicklung

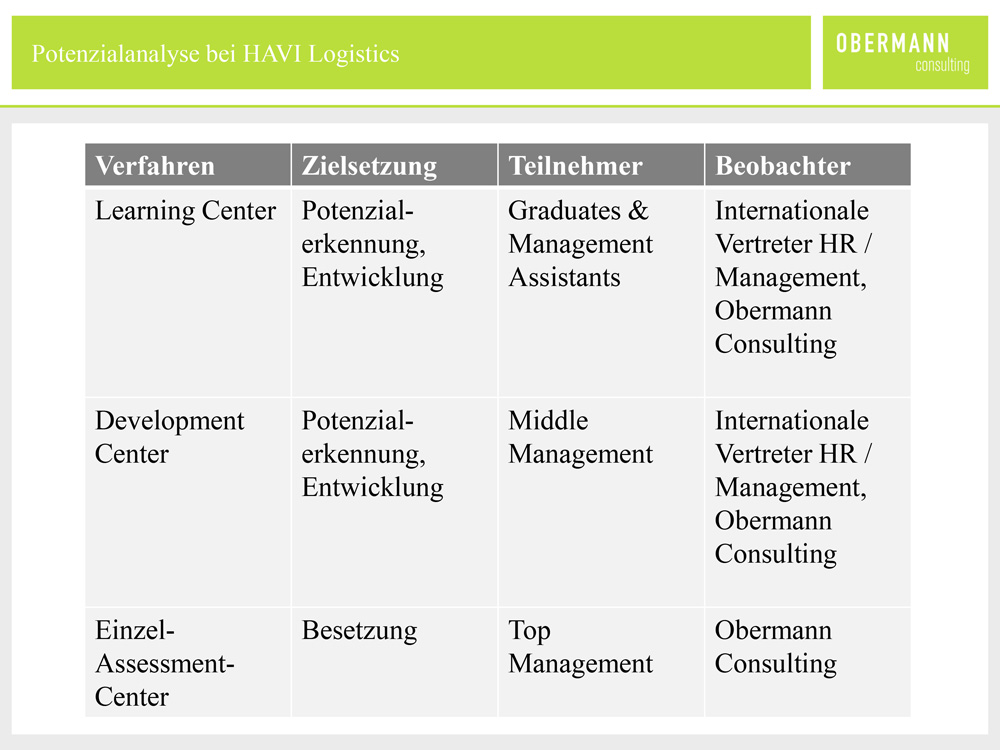

Im Rahmen der Personalentwicklung dient das Development Center der systematischen Erfassung und Förderung individueller Kompetenzen. Es unterstützt Unternehmen dabei, Potenzialträger zu identifizieren und gezielt auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Daher wird das Development Center größtenteils bei organisationsinternen Teilnehmenden und hier vor allem zur Entwicklung eingesetzt (Obermann, Höft & Becker, 2016). Damit trägt das Development Center wesentlich dazu bei, die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden zu steigern und die langfristige Nachfolgeplanung im Unternehmen zu sichern.

Unterschied Assessment Center zum Development Center

Während ein Assessment Center für Auswahlentscheidungen eingesetzt wird, fokussiert das Development Center die individuelle Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt steht, Potenziale sichtbar zu machen, Feedback zu erarbeiten und die Kompetenzentwicklung voranzutreiben. Daher ist das Development Center vom Charakter her eher eine intensive Trainingsmaßnahme mit AC-Elementen (Obermann, 2018). Diese Abgrenzung verdeutlicht den Nutzen für die interne Mitarbeiterförderung und die nachhaltige Führungskräfteentwicklung im Unternehmen. In der letzten Benchmark Studie zur Anwendung in deutschsprachigen Ländern gaben die befragten Organisationen für 22 % ihrer Verfahren (N = 65) (Obermann, Höft & Becker, 2016) an, dass es sich um ein Development Center handelt.

Nutzen für Unternehmen und Mitarbeitende

Ein Development Center liefert wertvolle Erkenntnisse über Stärken, Entwicklungsfelder und Karriereziele von Talenten in Organisationen. Unternehmen profitieren hierbei von einer strukturierten Analyse, die Nachfolgeplanung und Talentförderung unterstützt und Grundlage für eine systematische Personalentwicklung sein kann. Für Mitarbeitende bietet ein Development Center Orientierung und konkrete Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung und langfristigen Karrieregestaltung. Darüber hinaus kann ein Development Center ein Instrument zu Motivation und Bindung an das Unternehmen darstellen.

Ziele und Einsatzbereiche

Identifikation von Potenzialen und Stärken

Das Development Center identifiziert individuelle Stärken und Kompetenzen, die für Fach- und Führungslaufbahnen relevant sind. Durch praxisnahe Beobachtungssituationen werden Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikationskompetenz oder strategisches Denken sichtbar. Dies bildet eine objektive Grundlage für Personalentscheidungen und Entwicklungsschritte.

Aufzeigen von Entwicklungsfeldern

Neben der Stärkenanalyse legt das Development Center auch Entwicklungsfelder offen. Durch gezielte Rückmeldung und strukturierte Beobachtung wird sichtbar, welche Kompetenzen noch ausgebaut werden können. Diese Erkenntnisse sind zentral für die Planung von Trainings, Coachings und langfristigen Maßnahmen der Mitarbeiterentwicklung.

Karriereorientierung und Laufbahnplanung

Ein Development Center unterstützt Mitarbeitende bei der beruflichen Orientierung, indem die Teilnehmenden Führungsaufgaben anhand des Development Center kennenlernen können. Es bietet eine fundierte Basis für Entscheidungen (bspw. zwischen einer Fach- und Führungslaufbahn). Mit klaren Kompetenzprofilen und individuellen Rückmeldungen trägt es zur strategischen Laufbahnplanung und einer erfolgreichen Karriereentwicklung bei.

Beitrag zur Personal- und Führungskräfteentwicklung

Development Center sind ein integraler Bestandteil moderner Personal- und Führungskräfteentwicklung. Sie ermöglichen Unternehmen, Talente systematisch aufzubauen, Potenzialträger zu identifizieren und gezielt zu fördern. Damit tragen sie entscheidend zur Sicherung des internen Talentpools und zur nachhaltigen Organisationsentwicklung bei.

Ablauf und Struktur eines Development Centers

Vorbereitungsphase

Definition von Kompetenzmodellen und Anforderungsprofilen

Die Entwicklung von Kompetenzmodellen bildet die Grundlage eines erfolgreichen Development Centers. Sie legen fest, welche Fähigkeiten – etwa Kommunikationskompetenz, Führungspotenzial oder Problemlösungsfähigkeit – beobachtet und bewertet werden. Ein klar definiertes Anforderungsprofil erhöht die Validität und Verlässlichkeit der Ergebnisse.

Auswahl geeigneter Übungen und Methoden

Die Methodenwahl bestimmt die Qualität des Development Centers. Praxisnahe Übungen wie Fallstudien, Rollenspiele oder Präsentationen simulieren reale Arbeitssituationen und ermöglichen eine valide Einschätzung der Kompetenzen. Darüber hinaus kommen Psychometrische Testverfahren und Interviews zum Einsatz. Ein strukturiertes Interview stellt hierbei den Baustein mit der höchsten Vorhersagekraft dar (Sackett, Zhang, Berry & Lievens, 2021).

Da Development Center unter den Oberbegriff der Assessment Center fallen, sollten sie mindestens ein Element aus drei Aufgabenkategorien beinhaltet: Psychometrische Tests, Verhaltenssimulationen und Interviews.

Schulung der Beobachter und transparente Kriterien

Geschulte Beobachter sind essenziell, um objektive Bewertungen sicherzustellen. Daher sollten Beobachtende vor der Teilnahme an einem Development Center zu Hintergründen und Ablauf geschult werden und die Möglichkeit bekommen, die Beobachtung von Aufgaben zu üben (bspw. durch die Frame-of-Reference Methode). Transparente Bewertungskriterien schaffen Vertrauen und Akzeptanz bei den Teilnehmenden. Nur durch methodische Konsistenz lassen sich aussagekräftige Ergebnisse erzielen, die in die Mitarbeiterförderung integriert werden können.

Durchführungsphase

Präsenz, Online und hybride Formate

Assessment Center können als Präsenzveranstaltung, vollständig remote oder in hybrider Form durchgeführt werden. Während Präsenzformate direkte Interaktion ermöglichen, bieten remote Lösungen Effizienz und Flexibilität. Hybride Modelle kombinieren beide Ansätze für situationsgerechte Verfahren.

Häufig geraten Begriffe durcheinander. Es gibt Online-Tests oder Online-Assessments ohne Interaktion mit Beobachtenden. Diese finden meistens zur Vorauswahl statt. Der interaktive Teil mit Gesprächen und Beobachtenden kann dann entweder in Präsenz oder mit einem Video-Tool remote stattfinden.

Wir haben die Unterschiede von Assessments in remote und Präsenz in einer Studie überprüft. Der Schwierigkeitsgrad Präsenz und Online hat sich dabei als gleich herausgestellt. Eine hohe Bandbreite von Meinungen gibt es von Seiten der Teilnehmenden. Ein Teil empfindet in Präsenz eine höhere Wirksamkeit. Ein anderer Teil schätzt im Online oder Remote-Ansatz das größere Sicherheitsgefühl, wenn man das von zu Hause absolvieren kann (Obermann, 2021).

Einzel- vs. Gruppen-Development Center

Development Center finden sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting statt, wobei jede Variante eigene Vorteile mit sich bringt. Der Vorteil einer Einzeldurchführung besteht darin, dass diese flexibler angesetzt werden kann und die subjektive Wertschätzung auf Seiten des Teilnehmers erhöht wird. Die Gruppendurchführung sorgt auf der anderen Seite dafür, dass potenzielle Talente sich untereinander vernetzen können und bietet damit die Chance, Silos im Unternehmen aufzubrechen und Kooperation zu steigern.

Dauer von Development Centern

Die Dauer von Development Centern variiert je nach Gruppengröße (s. oben) und Umfang der eingesetzten Methoden/Übungen. Während in der früheren Anwendung von Development Centern längere Verfahren bis hin zu einer Woche angewendet wurden, umfasst die Dauer heutzutage (im Gruppensetting) selten mehr als zwei Tage, im Einzelsetting kann die Dauer sich auf einen halben Tag reduzieren (Obermann, Höft & Becker, 2016).

Zusammensetzung der Beobachtergruppe

Ähnlich wie im vor allem zur Personalauswahl eingesetzten Assessment Center, setzt sich die Beobachtergruppe im Development Center bestenfalls aus mehreren geschulten Fach- und Führungskräften zusammen. Typisch ist hierbei die Kombination aus Führungskräften und Vertreter/innen der Personalabteilung, in einzelnen Fällen ergänzt um Vertreter/innen der Mitbestimmung. Dabei geht es darum, durch ein „Mehraugenprinzip“ Wahrnehmungsfehler auszugleichen und eine objektivere Bewertung zu gewährleisten, um die Validität des Verfahrens zu erhöhen.

Zeitlicher Ablauf der Durchführung

Ein Development Center setzt sich meist aus zwei Teilen zusammen: Bereits vor dem Durchführungstag werden durch die Teilnehmenden Leistungstests und Fragebogen zur beruflichen Persönlichkeit bearbeitet. Am Tag des Development Centers erfolgt dann die Durchführung der vorab ausgewählten Übungen (bspw. Verhaltenssimulationen, Präsentationen, Interviews) anhand eines strukturierten Zeitplans.

Feedback- und Abschlussphase

Multidimensionales Feedback

Im Rahmen der Auswertung des Development Centers werden die Ergebnisse des „Pre-Work“ (Leistungstests und Fragebogen zur beruflichen Persönlichkeit) sowie die Ergebnisse der weiteren Übungen zu einem übergreifenden Profil von Stärken und Entwicklungsfeldern zusammengeführt. Dieses Profil wird dann in einem ausführlichen Feedback den Teilnehmenden gespiegelt, um einen Überblick über die durch das Beobachterteam observierten Kompetenzausprägungen zu geben und für die Teilnehmenden eine Transparenz über die Ergebnisse zu schaffen.

Selbstreflexion & Ableitung von Entwicklungszielen

Der Vergleich von Selbstbild und Fremdbild fördert die Eigenreflexion der Teilnehmenden. Diese Gegenüberstellung erhöht die Genauigkeit der Potenzialanalyse und stärkt die persönliche Entwicklungskompetenz. Daher werden in einem separaten Entwicklungsgespräch die Ergebnisse des Development Centers mit dem Teilnehmenden und dessen Führungskraft besprochen und Wahrnehmungen aus dem Arbeitsalltag gegenübergestellt.

Das Development Center endet meist mit der Formulierung klarer Entwicklungsziele. Diese werden im Entwicklungsgespräch mit den Teilnehmenden reflektiert und in Zusammenarbeit mit der Führungskraft und Vertreter/innen der Personalentwicklung konkrete Maßnahmen festgelegt, um Stärken auszubauen und Entwicklungsfelder zu bearbeiten. Solche individuellen Entwicklungspläne bilden die Grundlage für nachhaltige Talentförderung und Personalentwicklung.

Typische Übungen im Development Center

In Development Centern kann eine breite Auswahl an Übungen zur Anwendung kommen (s. Abbildung). Am beliebtesten sind hierbei (strukturierte) Interviews, Rollenspiele und Präsentationen.

Selbstpräsentation

Die Selbstpräsentation ist eine häufige Aufgabe im Assessment Center, da sie Rückschlüsse auf Kommunikationsstärke, fachliche Expertise und persönliche Eignung zulässt. Sie dient nicht nur der Darstellung beruflicher Stationen, sondern auch der Fähigkeit, Informationen strukturiert und zielgerichtet zu vermitteln.

Von den Teilnehmenden wird erwartet, in kurzer Zeit ein klares, authentisches und vertrauenswürdiges Bild ihrer Kompetenzen zu zeichnen. Entscheidend sind dabei nicht allein die Inhalte, sondern ebenso Auftreten, rhetorische Präzision und die Fähigkeit, die eigene Rolle im beruflichen Kontext überzeugend zu verorten.

Beispielhafte Fragestellungen der Selbstpräsentation sind: Deine größten (beruflichen) Erfolge? Wo hast Du am meisten etwas bewegt? Welche Gestaltungsideen hast Du für den neuen Job? Eine effektive Strategie ist es, sich gut auf diese Fragen vorzubereiten.

Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion (oder Gruppenübung) im Assessment Center prüft Argumentationsstärke, Teamfähigkeit und Konfliktverhalten. Teilnehmende müssen Positionen klar vertreten, zugleich auf andere eingehen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Bewertet wird die Balance zwischen Durchsetzungsvermögen und Kooperationsbereitschaft.

Es gibt die Varianten „führerlose Gruppendiskussion“, z. B. „Diskutiert pro und contra von Frauenquoten im Management!“ oder „Gruppendiskussionen mit verteilten Rollen“. Hier erhält jede Person eine vorgegebene Rolle, z. B. „Du vertrittst die Vertriebsabteilung im Unternehmen“.

Die Gruppendiskussion ist der historische Ursprung des Assessment Centers, schon bei der Offiziersauswahl der Wehrmacht im Jahr 1925 gab es diese Aufgabe (Obermann, 2012). Nach der deutschsprachigen Benchmark-Studie hat die Beliebtheit für das Assessment Center jedoch in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Dies liegt an der geringen Standardisierung, weil für jeden Teilnehmenden je nach zufälliger Zusammensetzung der Gruppe die Ausgangssituation variiert. Dies führt in Studien zu einer nur geringen Validität der Gruppendiskussion. Viele Teilnehmende empfinden es auch als unangenehm, im direkten Wettbewerb auftreten zu müssen.

Eine effektive Lösungsstrategie für eine beispielhafte Themenstellung „Diskutiert pro und contra von Frauenquoten im Management!“ besteht darin, sich überdurchschnittlich zu beteiligen, eigene neue Sichtweisen und Argumente in die Diskussion einzubringen und andere Beiträge wertzuschätzen.

Rollenspiele

Rollenspiele im Assessment Center simulieren berufliche Schlüsselsituationen wie Mitarbeitergespräche oder Konfliktlösungen. Bewertet werden kommunikative Kompetenz, Empathie und Problemlösungsfähigkeit. Entscheidend ist die Fähigkeit, unter Beobachtung authentisch und lösungsorientiert zu agieren. Synonyme Begriffe sind Rollenübung oder Verhaltenssimulation.

Ein Beispiel für ein Rollenspiel ist „Du bist Vorgesetzter und sollst mit einem Mitarbeitenden sprechen, der sich abwertend über Personen im Kollegenkreis äußert“. Elemente einer effektiven Lösungsstrategie sind: Wertschätzung der Person und Leistung, ohne Vorwurf den Sachverhalt darstellten, die Perspektiven der Personen aus dem Kollegenkreis erläutern, nach der Sichtweise des Mitarbeitenden und nach Veränderungsideen fragen, Erwartungen zum Umgangsstil äußern und gemeinsam getragene Veränderungen vereinbaren.

Ein Beispiel für ein Rollenspiel mit Rollenspielerinstruktion findet sich bei Obermann (2016).

Fallstudie / Case Study

Die Fallstudie im Assessment Center konfrontiert Teilnehmende mit einer komplexen Problemsituation aus der Unternehmenspraxis. Ziel ist es, Informationen zu analysieren, Prioritäten zu setzen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Der Umfang beträgt z. B. 10-20 Seiten, die z. B. in 30 Minuten zu lesen sind. Bewertet werden das Erkennen vorher implementierter Handlungsfeldern, strukturiertes Vorgehen, Entscheidungsfähigkeit und Argumentationslogik.

Eine erfolgreiche Lösungsstrategie umfasst die schnelle und korrekte Erfassung des Sachverhalts, die Gliederung relevanter Aspekte und die Entwicklung mehrerer Handlungsoptionen. Anschließend sollten Vor- und Nachteile abgewogen und eine nachvollziehbare Empfehlung formuliert werden, die klar und überzeugend präsentiert wird. Ein Tipp wäre, dass es in der Fallstudie meist nicht nur das eine Handlungsfeld gibt, sondern mehrere z. B. fünf oder zehn Schwächen des Unternehmens eingebaut wurden.

Postkorbübung

Die Postkorbübung simuliert eine typische Arbeitssituation mit zahlreichen Aufgaben, E-Mails oder Anfragen, die in begrenzter Zeit zu bearbeiten sind. Ziel ist es, Analysefähigkeit, Priorisierungsfähigkeit, Zeitmanagement und Entscheidungsstärke unter Druck zu prüfen.

Eine zielführende Lösungsstrategie besteht darin, Aufgaben zunächst nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren, gleichzeitig jedoch alle Aufgaben zu bearbeiten. Delegation, klare Terminplanung und kurze Begründungen für Entscheidungen erhöhen die Nachvollziehbarkeit. Entscheidend ist, Übersicht zu wahren und pragmatisch umsetzbare Lösungen aufzuzeigen.

Fact-Finding

Das ist eine Spezialvariante der Fallstudie im Assessment Center. Dabei bekommen die Teilnehmenden eine eher dürre Ausgangsinformation, z. B „das Unternehmen ist nicht profitabel“ und sollen gegenüber einem Analysepartner oder Rollenspieler dann in einem Interview die Hintergründe analysieren und Vorschläge unterbreiten. Dabei wird beobachtet, wie systematisch und tiefgründig das Analyseinterview ausfällt. Eine gute Lösungsstrategie ist es, sich vorab eine Mindmap zu erstellen, was alles Einfluss auf das Ausgangsproblem haben könnte. Die Mindmap arbeitest Du dann in dem Analyseinterview ab.

Präsentationsaufgaben

Präsentationsaufgaben im Assessment Center prüfen Kommunikationsstärke, Strukturierungsfähigkeit und Überzeugungskraft. Die Themen sind oft praxisnah und verlangen eine klare Gliederung sowie adressatengerechte Darstellung. Bewertet werden inhaltliche Präzision, souveränes Auftreten und Zeitmanagement. Überlege Dir, was wären für die jeweilige Organisation aktuelle oder relevante Themen, zu denen sich die Beobachtenden gerne eine Präsentation anhören möchten.

Eine effektive Vorbereitung umfasst das Training des freien Redens, den Einsatz anschaulicher Beispiele und das Einüben klarer Argumentationslinien. Hilfreich ist zudem, Kernbotschaften schriftlich zu strukturieren und unter Zeitdruck zu üben. Authentizität und Blickkontakt stärken die Wirkung auf Beobachtende.

Interviews

Interviews im Assessment Center dienen der vertieften Einschätzung fachlicher und persönlicher Eignung. Sie ergänzen Übungen durch strukturierte Fragen zu Erfahrungen, Motivation und Werten. Entscheidend sind Konsistenz der Aussagen, reflektierte Selbstwahrnehmung und die Passung zum Anforderungsprofil.

Es gibt biographische Interviewfragen, die die Vorerfahrungen testen, z. B. „Welchen innovativen Vorschlag hast Du zuletzt in Deinem Unternehmen eingebracht?“. Eine effektive Vorbereitungsstrategie wäre es, im Vorfeld alle relevanten Vorerfahrungen und gute bisherige Erfolgsbeiträge aufzuschreiben.

Dann gibt es situative Interviewfragen, z. B. „Stelle Dir vor, Du möchtest auf dem Marktplatz Abos für einen Fitness-Club verkaufen und Leute ansprechen, wie gehst Du vor?“. Eine effektive Vorbereitungsstrategie wäre es, im Vorfeld zu überlegen, was im Zieljob entscheidungskritische Situationen wären, die es zu bewältigen gibt.

Psychologische Tests

Psychologische Tests im Assessment Center dienen der objektiven Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften und Leistungsmerkmalen. Sie ergänzen verhaltensorientierte Übungen und liefern standardisierte Daten, die zur Validierung der Beobachtungen und zur fundierten Auswahlentscheidung beitragen.

Psychologische Tests bestehen in der Regel aus Selbstaussagen, die bewertet werden. Beispiel: „Ich bin ein sehr leistungsbereiter Mensch – bitte auf einer Skala von stimmt gar nicht bis stimmt perfekt beantworten“. Bei der Auswertung werden diese Selbstaussagen verglichen mit einer Norm anderer Personen, die die gleichen Selbstaussagen beantwortet haben.

Obermann Consulting bzw. Brooklynmaxx hat ein eine umfangreiche Bibliothek an psychologischen Tests für den Einsatz im Assessment Center, die nach der Qualitätsnorm DIN 33430 entwickelt wurden.

Intelligenz- und Leistungstests

Intelligenz- und Leistungstests prüfen analytisches Denken, Problemlösefähigkeit und Konzentrationsvermögen. Sie geben Aufschluss über die Fähigkeit, komplexe Informationen schnell zu verarbeiten und unter Zeitdruck korrekte Entscheidungen zu treffen, wodurch sie zentrale Indikatoren für Eignung darstellen. Der Unterscheid zu psychologischen Fragebögen besteht darin, dass es bei der Beantwortung jeweils eine Zeitbegrenzung gibt.

Ein Beispiel für einen Intelligenz- und Leistungstest wäre es, einen kurzen Text zu lesen und dann von vier Antwortalternativen die passende Aussage zu dem Text auszuwählen. Hier besteht die Lösungsstrategie nur im Üben. Ein Tipp wäre das Ausschlussprinzip: Welche Antwortalternativen passen am wenigsten, was bleibt dann übrig. Ein weiterer Tipp: Bei vier Antwortalternativen ist ja die Lösungswahrscheinlichkeit schon 25 %. Also, besser raten als gar nicht antworten.

Rechtschreib-/Allgemeinwissens-/Fremdsprachenchecks können auch Testinhalte sein.

Obermann Consulting bzw. Brooklynmaxx hat ebenfalls ein eine umfangreiche Bibliothek an Intelligenz- und Leistungstests für den Einsatz im Assessment Center, die nach der Qualitätsnorm DIN 33430 entwickelt wurden.

Intelligenz- und Leistungstests

Im Gegensatz zu Assessment Centern können bei Development Centern auch Selbst-Assessments und 360°-Feedbacks zum Einsatz kommen, um die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden mit der Fremdeinschätzung durch die Beobachtenden im Development Center bzw. durch die Kolleg/innen im Arbeitsalltag abzugleichen. Selbst-Assessments und 360°-Feedback fördern eine umfassende Selbst- und Fremdeinschätzung. Sie erweitern die Beobachtungsergebnisse und stärken die Akzeptanz der Rückmeldungen im Development Center. In Gruppenverfahren können darüber hinaus noch weitere Feedback-Formate (wie bspw. Peer-Feedbacks) hinzukommen, um schon im Rahmen der Durchführung erste Lerneffekte zu erzielen.

Vorbereitung auf ein Development Center

Eine gründliche Vorbereitung auf ein Development Center ist entscheidend, um die eigenen Stärken überzeugend zu präsentieren und Entwicklungspotenziale sichtbar zu machen. Sie beginnt mit einem klaren Verständnis der Zielsetzung und typischen Abläufe. Wer weiß, welche Kompetenzen im Mittelpunkt stehen – etwa Kommunikationsfähigkeit, Führungspotenzial oder Entscheidungsverhalten – kann sich gezielt auf entsprechende Übungen einstellen. Daher kommen hier einige Tipps, wie du dich als Teilnehmer bestmöglich auf ein Development Center vorbereiten kannst.

Klarheit über Anforderungen und Kompetenzen

Eine erfolgreiche Teilnahme am Development Center setzt ein genaues Verständnis der zugrunde liegenden Anforderungen und Kompetenzmodelle voraus. Teilnehmende sollten sich frühzeitig informieren, welche fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen im Fokus stehen. Diese Klarheit ermöglicht eine gezielte Vorbereitung und hilft, das eigene Verhalten während der Übungen bewusst an den beobachteten Kriterien auszurichten.

Setze dich daher im Vorfeld des Development Center intensiv mit den Anforderungen des Unternehmens auseinander: Gibt es ein Kompetenzmodell, in dem geforderte Kompetenzen konkret beschrieben sind? Bestehen Führungsleitlinien, die dir einen Hinweis geben können, was das Unternehmen von dir als (zukünftige) Führungskraft verlangt? Eine gründliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen kann dir dabei helfen, im Development Center das geforderte Verhalten zu zeigen.

Selbstreflexion

Ein zentraler Schritt ist die Selbstreflexion. Teilnehmende sollten ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen, Erfolge und Herausforderungen analysieren, um ihr Selbstbild zu schärfen. Dabei hilft es, sich konkrete Situationen ins Gedächtnis zu rufen, in denen wichtige Kompetenzen gezeigt wurden. Diese Beispiele lassen sich im Development Center gewinnbringend einbringen.

Hole dir daher Feedback von deiner Führungskraft, Kolleginnen und Kollegen sowie Freundinnen und Freunden ein, um deine Stärken und Entwicklungsfelder zu reflektieren und Situationen parat zu haben, in denen du die geforderten Kompetenzen unter Beweis stellen konntest. Hierzu gehören Beispiele für unternehmerisches Handeln (bspw. Steigerung der Effizienz, Optimierung von Prozessen) oder auch Kooperationsfähigkeit (bspw. Lösung von Konflikten oder Aufbrechen von Silos zu anderen Abteilungen).

Die Selbstreflexion kann dir dabei auch helfen, Stärken im Development Center besonders herauszustellen und Entwicklungsfelder im Rahmen der Übungen besonders im Blick zu behalten.

Beispielmaterialien und Übungsaufgaben

Übungsmaterialien fördern die Vertrautheit mit den Aufgabenformaten und reduzieren somit die Anspannung im Rahmen des Development Centers. Sie helfen, Reaktionssicherheit zu entwickeln und Stärken gezielt einzusetzen. Darüber hinaus können sie zu einer gewissen Routine (bspw. im Halten von Präsentationen oder im Führen von Gesprächen) beitragen, die sich positiv auf die Ausstrahlung im Development Center auswirkt.

Gehe daher proaktiv auf die Personen zu, die das Development Center organisieren, und erkundige dich nach den durchgeführten Bausteinen sowie Möglichkeiten zur Vorbereitung / Übung der entsprechenden Kompetenzen. Tausche dich auch mit deiner eigenen Führungskraft aus, um bspw. typische Führungssituationen (bspw. das Vermitteln von kritischem Feedback) zu reflektieren und zu üben.

Nutzung von Checklisten

Checklisten sind ein bewährtes Hilfsmittel, um sich strukturiert auf ein Development Center vorzubereiten. Dabei können Checklisten auch helfen, am Tag selbst Abläufe zu strukturieren, um dein Gehirn zu entlasten und kognitive Ressourcen für das Development Center zu sparen. Checklisten können dabei umfassen:

- Kleidung: seriös, gepflegt und dezent – Ziel ist ein professionelles, authentisches Auftreten, das Kompetenz vermittelt

- Material: Stift, Textmarker, Uhr – Denk darüber nach, was du im Rahmen der Durchführung alles gebrauchen kannst

- Anreise: Plane ausreichend zeitlichen Vorlauf ein, um nicht in Stress zu kommen

- Technik: Führe am Tag vorher einen Technik-Check durch, damit alles reibungslos funktioniert

Methodische Grundlagen und Qualitätskriterien

Psychologische Fundierung und wissenschaftliche Validität

Ein qualitativ hochwertiges Development Center basiert auf psychologisch fundierten Methoden. Studien zeigen dabei, dass Development Center bestehend aus möglichst vielen Übungen eine höhere prognostische Validität besitzen, als wenn nur Einzelinstrumente wie Rollenübungen, Tests oder Interviews eingesetzt werden (Sacket, Zhang, Berry & Lievens, 2021). Evidenzbasiert ist nach der bisher einzigen deutschen Metaanalyse der Haupttreiber für die Validität die Anzahl der Aufgaben (am besten >10, Holzenkamp, Spinath & Höft, 2008) und die Validität der einzelnen Komponenten des AC. Wissenschaftliche Validität und Reliabilität sichern die Aussagekraft und machen die Ergebnisse für die Personalentwicklung belastbar.

Objektivität und Transparenz in der Bewertung

Objektivität und Transparenz sind Grundpfeiler methodischer Qualität. Sie erhöhen die Glaubwürdigkeit des Development Centers und schaffen Vertrauen bei Teilnehmenden und Unternehmen. Eine hohe Objektivität wird gewährleitstet durch ein gründliches Training der Beobachtenden sowie durch einen möglichst hohen Strukturierungsgrad der Beurteilungsbögen. Hierbei wird durch eine übungsspezifische Operationalisierung der Kompetenzen in konkrete Verhaltensanker für jede Übung definiert, welches Verhalten von den Teilnehmenden des Development Centers erwartet wird.

Mehrfache Beobachtung und Validität

Mehrfache Beobachtung ist ein zentrales Qualitätsmerkmal im Development Center. Jede relevante Kompetenz sollte in mehreren Aufgaben und von mehreren Beobachtenden bewertet werden. Das Minimum sind zwei Beobachtungen je Anforderungsmerkmal. So wird die Gefahr subjektiver Verzerrungen reduziert und die Validität des Verfahrens deutlich erhöht. Ein konsistentes Bild über verschiedene Situationen hinweg stärkt die Aussagekraft und erhöht die Akzeptanz der Ergebnisse.

Feedback für Teilnehmende

Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil professioneller Development Center. Laut den Qualitätsstandards des Forum Assessment e. V. ist ein Feedback ein Muss. Teilnehmende erhalten strukturierte Rückmeldungen zu ihren Stärken, Entwicklungsfeldern und Verhaltensmustern. Dies schafft Transparenz, erhöht die Akzeptanz des Verfahrens und unterstützt gezielte Maßnahmen zur persönlichen Weiterentwicklung. Dabei erhöht ein detailliertes Feedback die Selbstbild-Fremdbild-Kongruenz, sorgt also dafür, dass Teilnehmende sich durch das Feedback besser selbst einschätzen können.

Erfolgsfaktoren für Development Center

Hoher Grad an Strukturierung

Ein hoher Grad an Strukturierung sichert Objektivität, Zuverlässigkeit und damit auch Vorhersagekraft des Development Centers. Durch eine Operationalisierung der Kompetenzen in konkrete Verhaltensanker pro Übung wird eine strukturierte und gleichförmige Beobachtung durch alle Beobachtenden sichergestellt.

Branchen- und Jobbezug der Inhalte

Aufgaben mit hohem Praxisbezug erhöhen die Aussagekraft des Development Centers. Realistische Szenarien sichern, dass Kompetenzen sichtbar werden, die im beruflichen Alltag relevant sind. Dafür ist es notwendig, die Aufgaben für das Development Center mit kompetenten Ansprechpartnern aus dem Unternehmen zu konzipieren und bestenfalls vor der Durchführung zu verproben.

Methodenvielfalt

Wie bereits beschrieben gilt ein Development Center nur dann als solches, wenn es mindestens ein Element aus drei Aufgabenkategorien (Psychometrische Tests, Verhaltenssimulationen und Interviews) beinhaltet. Dabei ist die Menge der Übungen entscheidend, um eine valide Aussage über Stärken und Entwicklungsfelder treffen zu können.

Atmosphäre & Nachhaltige Einbettung in Personalentwicklung

Im Gegensatz zu Assessment Centern spielt in Development Centern die Atmosphäre eine besondere Rolle. Da der Fokus auf der Entwicklung der Teilnehmenden liegt, sollte die Atmosphäre in Development Centern besonders positiv und entwicklungsorientiert gestaltet werden. Dies führt auch dazu, dass Talente ans Unternehmen gebunden und somit länger gehalten werden können.

Die differenzierte Kommunikation von Ergebnissen erhöht die Akzeptanz. Klare Rückmeldungen machen Stärken und Entwicklungsfelder transparent und sind die Basis für effektive Entwicklungsmaßnahmen. Development Center entfalten ihre Wirkung, wenn sie in ein strategisches Talentmanagement eingebettet sind. Nur so werden Ergebnisse in langfristige Personal- und Führungskräfteentwicklung überführt.

Häufige Herausforderungen und Fehlerquellen

Anwendung des Development Centers zur Auswahl

In vielen Unternehmen werden Development- oder Entwicklungs-Center durchgeführt, die eine Entscheidung (bspw. über das Potenzial einer Person) als Ergebnis haben, also als verkapptes Assessment Center bzw. Potenzialanalyse fungieren. Diese Form der Bezeichnung kann das Vertrauen in das Development Center schwächen, da nicht mehr der Entwicklungs-, sondern der Auswahlaspekt im Vordergrund steht. Development Center sollten daher keine Entscheidung zur Folge haben, sondern rein der Entwicklung der Teilnehmenden dienen.

Unklare Anforderungsprofile und Kompetenzdefinitionen

Fehlende Präzision bei Kompetenzmodellen schwächt die Qualität der Ergebnisse. Ein Development Center benötigt klare Anforderungsprofile, um valide Beobachtungen zu ermöglichen. Daher sollten beim Aufsetzen des Development Centers zunächst konkrete Kompetenzen definiert werden, die der Beobachtung zugrunde liegen, um aus diesen konkrete Operationalisierungen und strukturiere Beurteilungsbögen abzuleiten.

Unzureichend angepasste Standardübungen

Nicht angepasste Standardübungen wirken in der Durchführung künstlich und verringern die Relevanz. Individuell zugeschnittene Szenarien steigern Akzeptanz bei den Teilnehmenden und Aussagekraft in der Beurteilung. Daher ist es sinnvoll, im Development Center Übungen zu verwenden, die auf die Branche und Arbeitsumgebung der Teilnehmenden angepasst sind.

Mangelnde Vorbereitung der Beobachter

Unzureichend geschulte Beobachter führen zu Verzerrungen, da Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler die Ergebnisse beeinflussen. Eine umfassende Vorbereitung (bspw. durch dezidierte Beobachterschulungen anhand der Frame-of-Reference-Methode) ist entscheidend für valide Bewertungen und glaubwürdige Ergebnisse.

Pauschale oder wenig differenzierte Rückmeldungen

Oberflächliche Rückmeldungen mindern den Nutzen des Development Centers. Differenzierte und kontextbezogene Ergebnisse schaffen einen echten Mehrwert für Teilnehmende und Organisation. Daher sollte ein strukturiertes Profil (anhand konkreter Stärken und Entwicklungsfelder) aus den Ergebnissen erarbeitet werden, das den Teilnehmenden Stärken spiegelt und Optionen für die eigene Entwicklung aufzeigt, aus denen dann individuelle Entwicklungspläne abgeleitet werden können.

Obermann Consulting als Anbieter für Developement Center

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit Development Centern

und rufen Sie uns gerne an unter 0221/920 46-0, schreiben uns eine E-Mail an info@obermann-consulting.de oder melden Sie sich über unser Kontaktformular!

Obermann Consulting

– Ihr Anbieter für Development Center

Erfahrung als Anbieter seit 30 Jahren

Obermann Consulting ist als Anbieter von Development Centern seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert und entwickelt Development Center nach wissenschaftlichen Standards und gemäß DIN 33430. Dabei setzen wir auf eine passgenaue Konzeption, ein gezieltes Training der Beobachtenden sowie ein professionelle Moderation durch geschulte Moderator/innen.

Zur Umsetzung und Etablierung unserer digitalen Lösungen verfügen wir über ein festangestelltes IT-Team, welches moderne Lösungen (wie bspw. Online-Assessments und eine AC-App zur effizienten Durchführung) bereitstellt. Durch die Verbindung von Diagnostik und Technik werden valide Ergebnisse mit hoher Praxisnähe gesichert.

Für die Entwicklungsreise, die aus dem Development Center entstehen soll, verfügen wir über ein Team von erfahrenen Coaches und Führungskräftetrainer/innen, die die nachgelagerten Schritte betreuen, von individuellen Entwicklungsplänen bis hin zu maßgeschneiderten Coaching-Programmen.

Weitere Informationen zu unserem Ansatz bei der Konzeption von Entwicklungsreisen finden Sie in Folge 1 unseres Podcast.

Projektbeispiel

Für einen großen Chemiekonzern durften wir Development Center im Konzernumfeld begleiten. Dabei kam es vor allem darauf an, eine Vergleichbarkeit der Teilnehmenden über viele Durchführungen zu realisieren und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Darüber hinaus standen auch, wie für ein Development Center üblich, die Aspekte „Feedback“ und „Entwicklung“ im Vordergrund, beispielsweise über eine Wiederholungssimulation mit Zwischenfeedback oder ein Peer-Feedback durch die anderen Teilnehmenden.

Instrumente und Methoden

Viele Organisationen geben die Vorbereitung und Durchführung an einen Spezialisten. Andere Organisationen haben die Kapazitäten, Assessment Center selbst zu organisieren. Für diese stellen wir die notwendigen Tools und Instrumente zur Verfügung: Fertige Assessment-Aufgaben, Online-Fallstudien, wissenschaftliche Testverfahren mit guter Experience von Bewerbenden, Online-Assessments, AC-App zur digitalen Abwicklung, 360-Grad Fragebogen.

Experience der Teilnehmenden

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Experience von Teilnehmenden im Development Center ist eine positive, wertschätzende und lernförderliche Atmosphäre. Teilnehmende erleben das Development Center idealerweise nicht als Prüfung, sondern als Entwicklungsraum, in dem sie ihre Stärken zeigen und neue Perspektiven auf ihr Verhalten gewinnen können.

Daher achten wir im Development Center besonders auf eine positive Atmosphäre (bspw. durch gemeinsame Abendveranstaltungen oder Möglichkeiten zum informellen Austausch). Hierzu tragen wir sowohl in der Moderation als auch in der Betreuung der Teilnehmenden aktiv bei. Eine transparente Kommunikation der Ziele, offenes Feedback und ein respektvoller Umgang während der Übungen stärken das Vertrauen und fördern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. So entsteht eine Umgebung, in der Lernen durch Erfahrung ermöglicht wird und Teilnehmende sowohl Sicherheit als auch Motivation empfinden, ihr Potenzial aktiv weiterzuentwickeln.

Über den Autor Benedikt Heß

Benedikt Heß ist Wirtschaftspsychologe sowie Spezialist für Eignungsdiagnostik und Potenzialentwicklung mit besonderem Schwerpunkt auf die Zielgruppe Führungskräfte. In dieser Funktion hat er bereits zahlreiche Unternehmen in der Auswahl und Entwicklung ihrer Führungskräfte unterstützen können und Prozesse des Talent Management ganzheitlich begleitet.

Seinen Master in Wirtschaftspsychologie hat Benedikt an der Ruhr-Universität Bochum gemacht, seit 2023 ist er darüber hinaus Dozent für das Thema Testentwicklung an der Rheinischen Hochschule Köln.

FAQ - Häufige Fragen zum Thema Development Center

Development Center Übungen sind praxisnahe Aufgaben, die gezielt zur Beobachtung und Bewertung beruflicher Kompetenzen eingesetzt werden. Dazu zählen Rollenspiele, Fallstudien, Präsentationen, strukturierte Interviews oder Gruppenübungen, die realistische Arbeitssituationen simulieren. Ihr Ziel ist es, Stärken und Entwicklungsfelder sichtbar zu machen und eine fundierte Basis für Personal- und Führungskräfteentwicklung zu schaffen.

Ein Development Center dauert in der Regel zwischen einem halben und zwei ganzen Tagen, abhängig von den Zielen, der Teilnehmerzahl und dem Umfang der Übungen. Kürzere Formate von vier bis sechs Stunden eignen sich für kompakte Potenzialanalysen, während umfangreiche Programme mit mehreren Modulen bis zu zwei Tage beanspruchen können. Entscheidend ist, dass ausreichend Zeit für Beobachtung, Feedback und die Ableitung individueller Entwicklungsmaßnahmen eingeplant wird.

Eine gezielte Vorbereitung auf ein Development Center umfasst die Auseinandersetzung mit typischen Übungen wie Rollenspielen, Fallstudien und Präsentationen, um Sicherheit im Ablauf zu gewinnen. Wichtig ist zudem die Reflexion eigener Stärken und Entwicklungsfelder, damit Selbst- und Fremdbild im Feedbackprozess sinnvoll abgeglichen werden können. Ergänzend helfen praxisnahe Übungen, Fachliteratur und Checklisten, um strukturiert und selbstbewusst in die Aufgaben zu gehen.

Literaturverzeichnis

Holzenkamp M., Spinath, F. & Höft, S. (2008). Wie valide sind AC im deutschsprachigen Raum? In Arbeitskreis Assessment Center e.V. (Hrsg.), Diagnostische Kompetenz: Entwickeln und Anwenden. Dokumentation zum 7. Deutschen Assessment-Center-Kongress. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Obermann, C. (2012). Geschichte des Assessment Center – wo kommen wir her? In Arbeitskreis Assessment Center e.V. (Hrsg.), Dokumentation zum 8. Deutschen Assessment-Center-Kongress. Lengerich: Pabst.

Obermann, C. (2018). Assessment-Center. Entwicklung – Durchführung – Trends, 6. überarbeitete Aufl., Wiesbaden: Gabler.

Obermann, C. (2021). Remote Assessment Center vs. Traditionelles Assessment Center: Auswirkungen auf den Schwierigkeitsgrad und das Erlebnis der Teilnehmer/innen. In: Höft, S., Stumpf, S. & Warszta, T., Eignungsdiagnostik für die 2020er-Jahre, Wirtschaftspsychologie (04-2021).

Obermann, C., Höft, S. & Becker, N. (2016). Assessment Center-Praxis 2016: Ergebnisse der aktuellen AkAC-Anwenderbefragung. In Arbeitskreis Assessment Center e.V. (Hrsg.), Dokumentation zum 9. Deutschen Assessment-Center-Kongress. Lengerich: Papst.

Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C. M., & Lievens, F. (2021). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: Addressing systematic overcorrection for restriction of range. Journal of Applied Psychology, 107(11), 2040–2068. https://doi.org/10.1037/apl0000994

Metadaten / Transparenz

Autor: M. Sc. Benedikt Heß – Berater bei Obermann Consulting und Dozent für Wirtschaftspsychologie (RH Köln)

Fachlich geprüft: Anna Balensiefer

Zuletzt aktualisiert: 05. November 2025

Hinweis: Dieser Fachartikel dient Information und stellt keinen Rechtsrat dar.